07. Potsdam

7.0. Blicke und Ansichten

Diese Seite 7 „Potsdam“ wird demnächst mit mit Blicken und Ansichten eingeleitet, von denen es hier an der Havel mehr gibt als anderweitig.

7.1. Vorbemerkungen

- Das Wappen von Potsdam

Diese Seite richtet sich sowohl an Potsdamer als auch an Besucher und Gäste, die Interesse an und Zeit für Potsdam und seine wunderbare Kulturlandschaft haben.

Präsentiert werden hier vier reich bebilderte Routen durch Potsdam und dazu einführend

- Eckpfeiler zur Geschichte und

- Elemente der Stadtstruktur, die dem System von Straßen, Gebäuden und Sichtachsen zu Grunde liegen.

Als erste der vier Routen ist die „Seen-Route Nord“ bereits hier eingestellt. Sie kann per Rad oder zu Fuß erlebt werden.

- Die Seen-Route Nord: Von der Station Nr. 3 zur Station Nr. 4

- Die Seen-Route Süd: Von der Station Nr. 4 zur Station Nr. 5

- Die Altstadt-Route Barock bis Modern mit (1) Breite Straße, (2) Dortu- und Lindenstraße, (3) Luisenplatz, (4) Hegel- und Kurfürstenallee, (5) Schiffbauergasse und (6) Freundschaftsinsel

- Die Welterbe-Route mit (1) Park Babelsberg, (2) (Klein) Glienicke, (3) Glienicker Brücke, (4) Neuer Garten, (5) KGB-Städtchen, (6) Pfingstberg und (7) Alexandrowka

Bei kapper Zeit kann (1) eine Route abgekürzt oder (2) lediglich dieses Portal angesehen werden.

Die Routen werden sukzessive eingestellt und dies wird jeweils auf der Startseite unter "Neues hier klicken" mitgeteilt.

7.2. Eckpfeiler zur Geschichte

Drei grundlegende Ereignisse verbinden sich mit dem Jahr xx45 und zudem jeweils mit dem 14. April im tagesgenauen Abstand von 100 Jahren:

- 14.04.1745 Grundsteinlegung für das Schloss Sanssouci (SANS, SOUCI, „Ohne Sorgen“, Weinbergschloss)

- 14.04.1845 Grundsteinlegung für die Friedenskirche

- 14.04.1945 85%ige Zerstörung der historischen Potsdamer Innenstadt durch englische Bomber. Die Engländer wählten den Termin nach dem Motiv des „Moral Bombing“. So sollte die Moral der Bevölkerung schnellstmöglich gebrochen werden.

Die Bilder in der folgenden Galerie stehen für diese drei historischen Ereignisse und die vertragliche Beendigung des 2. Weltkrieges in Europa.

Drei weitere Ereignisse verbinden sich mit den Jahren xx40 und sie haben ebenfalls den Abstand von 100 Jahren:

- 1640 Friedrich Wilhelm wird Kurfürst von Brandenburg (Der Große Kurfürst)

- 1740 Friedrich II. (der Große) wird König von Preußen.

- 1840 Friedrich Wilhelm IV. besteigt den Königsthron.

Weitere Eckpfeiler:

- 993 Schenkungsurkunde mit der Ersterwähnung von Poztupimi (Potsdam) und Geliti (Geltow): Kaiser Otto III. schenkt die Orte der Äbtissin von Quedlinburg.

- ≈ 1157–1815 Mark Brandenburg; seit 1356 eines der sieben Kurfürstentümer (Goldene Bulle, Reichsverfassung Karls des IV.).

- 1539 Einführung der Reformation in der Mark Brandenburg durch Übertritt des Kurfürsten Joachim II. und eines Teils der Stände zur lutherischen Konfession (K. Arlt 05/2017)

- 1662–1668 Bau der Stadtschlosses unter dem Großen Kurfürsten, welches unter Friedrich II. sein endgültiges Aussehen erhält (K. Arlt 05/2017).

- 1685 Edikt von Potsdam:Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (*1620 – †1688) lädt die in Frankreich drangsalierten Protestanten (Hugenotten) ein, in Brandenburg zu siedeln.

- 1701–1945 Preußen (sukzessive vergrößert)

- 1721 Potsdam wird Garnisonstadt.

- 1809 wird die erste Potsdamer Stadtverordnetenversammlung in der Garnisonkirche vereidigt.

- 1815–1945 Provinz Brandenburg unter Einbeziehung zuvor sächsischer Gebiete wie der Niederlausitz und des Landes Jüterbog

- 1871–1918 2. Deutsches Reich / Deutsches Kaiserreich

- 1888 Dreikaiserjahr: Wilhelm I., deutscher Kaiser seit 1871, stirbt; Friedrich III., der 99-Tage-Kaiser, stirbt an Krebs; Wilhelm II. regiert und dankt ab 1918.

- 1945: Potsdamer Konferenz (17.07.–02.08.) der drei Hauptmächte der Anti-Hitler-Koalition über die gemeinsame Deutschlandpolitik

- 1949–1952 Land Brandenburg mit der Hauptstadt Potsdam

- 1952–1990 Bezirk Potsdam

- 1990 Land Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam

- 1990 Beschluss der Potsdamer Stadtverordneten „Zur behutsamen Wiederannäherung an den charakteristischen, historisch gewachsenen Stadtgrund und -aufriss“

Vor der verheerenden Bombennacht des 14. April 1945 war Potsdam ein großartiges architektonisches Ensemble. Der Dreiklang am Alten Markt, Stadtschloss, Nikolaikirche und Altes Rathaus, der als Symbol für die Teilung der Macht gesehen werden kann, sowie der Palast Barberini galt als einer der schönsten Plätze Europas. Das Bombardement sowie spätere Abrisse und einige unpassende Neubauten haben bleibende Spuren hinterlassen.

Die 1990 vom Stadtparlament weitsichtig beschlossene behutsame Wieder- bzw. Neugewinnung von Potsdam, insbesondere seiner Mitte, ist ein vielschichtiger, heiß debattierter und sehr umkämpfter Prozess. Dies belegt insbesondere der seit 2004 andauernde zähe Kampf um die Wiedergewinnung der Garnisonkirche, einst ein Wahrzeichen der Stadt.

7.3. Elemente der Stadtstruktur

- Ohne jeden Zweifel wurde die Stadt Potsdam wohl überlegt und sehr gekonnt in die Landschaft eingefügt und entwickelt. Bezugspunkte für strukturbestimmende Straßen, Gebäude, und (Sicht)-Achsen waren dabei nicht selten Höhen in der Umgebung der Stadt (Mielke 1998, Thiede 2009 und Vortrag 21.02.2017).

- Drei Elemente bestimmen die Struktur der Potsdamer Innenstadt: (1) das „Urelement“ Breite Straße, (2) die langen Parallelstraßen der 2. Stadterweiterung und (3) der „Pfingstbergfächer“.

- Die Intensionen der Vordenker und Planer gingen auf. Sie sind noch heute bestimmend für die großartige und so sehr anziehende Harmonie der Potsdamer Kulturlandschaft.

- Das strukturelle Urelement Potsdams ist die WNW-Achse vom Südflügel des Stadtschlosses durch die Breite Straße, über die (damals bis zum Markt-Center reichende) Neustädter Havelbucht und weiter durch die Feuerbachstraße, die „Allee gegen Pannberg“ (Pann(en)berg in Golm südlich des Uni-Campus, seit 1686 Ehrenpfortenberg, weil zeitweise mit einem hölzernen römischen Triumpfbogen geziert, Mielke 1998: 14, 20, 197; Arlt 1999: 21).

Nach O. Thiede, Vortrag 21.02.2017, soll diese Achse auf die Burg der Hohenzollern in Tangermünde an der Elbe zielen - Genau senkrecht zum Urelement Breite Straße wurde die Lindenstraße nach NNE ausgerichtet auf den Pfingstberg hin (Eichberg, Karte von 1653, Karte von Suchodoletz 1683, beide in Mielke 1998: 15, 352).

- Parallel zur Breiten Straße wurden (1) der Stadtkanal im Bereich der Yorkstraße, (2) die Schlossstraße, (3) die Henning-von-Tresckow-Straße, (4) die Straße Am Lustgartenwall, (5) die Spornstraße und (6) die Ebräerstraße angelegt.

Ausgerichtet auf die Breite Straße und die Lindenstraße sind auch (7) das Stadtschloss, (8) der Lustgarten, (9) das Neptunbecken, (10) der Marstall, (11) der Neue Markt, (12) die Garnisonkirche, (13) der Lange Stall, (14) das Große Militärwaisenhaus und (15) das Jägertor, während alle anderen Straßen, Plätze und Gebäude schiefwinklig zu diesem primären orthogonalen Grundraster liegen (Bild). Das orthogonale Urstraßensystem konnte unter dem Großen Kurfürsten angelegt werden, ohne die mittelalterliche Siedlung zu zerstören, denn das Stadtschloss lag in einigem Abstand zu den existierenden Gebäuden (Mielke 1998: 197). - Der Lustgarten, „der älteste Platz unter den ab 1662 eingelegten Freiflächen“ (Mielke 1998: 198) liegt auf dem guten Baugrund der „Breite Straße-Terrasse“ (Weiße 2012: Abb. 8; hier: Höhenschichtenkarte).

-

Der schlechte geologische Baugund in der „Hauptrinne“ spiegelt sich wider in der Lage (1) der Plantage, (2) des Platzes der Einheit (Fauler See) und (3) des Bassinplatzes (Bassin).

- Stadtstruktur: Die Grundelemente der Innenstadt: (1) rot = WNW- und NNE-Elemente, (2) blau = WSW- und NNW-Elemente, (3) gelb = Pfingstbergfächer, (4) grün = Nebenelemente: (4.1) Kirchenachse, (4.2) südlicher Stadtkanal und (4.3) Hegelallee/Kurfürstenstraße (Karte: MIELKE 1998: 356, farbige Ergänzungen: M. MENNING 02/2017, Graphik: A. HENDRICH 04/2017).

Druckfähige Auflösung (1500x1181), 1,48 MB

- Das zweite und augenfälligste Strukturelement der Innenstadt sind drei lange parallele Straßen am Rande bzw. in der 2. Stadtweiterung (ab 1733): (1) die Charlottenstraße, (2) die Brandenburger Straße und (3) die Gutenbergstraße. Angelegt wurden sie nahezu parallel zur (4) Straße am Kanal, die bis 1722 einen Teil der Nordgrenze der Stadt bildete (Großbild Stadtstruktur).

- Lediglich vier Straßen verlaufen senkrecht zu den drei langen Parallelstraßen, nämlich die (1) Hermann-Elflein-, (2) Jäger-, (3) Benkert- und (4) Hebbelstraße. Die beiden ersten enden blind an der Charlottenstraße. Dies kaschiert ihre orthogonale Orientierung meisterhaft. Die Kaschierung des orthogonalen Grundrasters wird aber vor allem getragen durch die schiefwinklig zu ihm orientierten Elemente (5) Linden-, (6) Dortu- und (7) F.-Ebert-Straße (Großbild Stadtstruktur).

Nebenher: Es dürfte alles andere als ein Zufall sein, dass (8) derMonopteros (Tempelturm) des Militärwaisenhauses von 1771 völlig überraschend durch die Hermann-Elflein-Straße eindrucksvoll zu sehen ist und dass (9) ein Blick durch die Jägerstraße zu dem 1892 fertiggestellten Meteorologischen Observatorium auf dem Telegraphenberg führt. Beide Gebäude dürften bewusst in die Flucht dieser Straßen gestellt und so höchst geschickt in das vorhandene Stadt- und Landschaftsgefüge eingepasst sein. - Das dritte dominante Strukturelement der Innenstadt bildet der hier so genannte „Pfingstbergfächer“. Er wird aufgespannt von der Linden-, Dortu- und Friedrich-Ebert-Straße (letztere zwischen Charlottenstraße und Nauener Tor), die alle auf den Pfingstberg zielen (Mielke 1998, Thiede 2009, Vortrag 21.02.2017). Erst diese Kenntnis erklärt das unübersehbare Aufeinanderzulaufen der Linden- und der Dortustraße (Großbild Stadtstruktur).

Der Pfingstbergfächer könnte dem Prinzip folgen, senkrecht (orthogonal) aufeinanderstehende Straßen wie die Breite/Lindenstraße nur begrenzt zuzulassen, um Uniformität zu vermeiden und um mit Hilfe von Straßen Sichtachsen auf markante Höhen zu schaffen.

- Generalisierte Höhenschichtenkarte der Potsdamer Innenstadt (© Weiße 2012: 79)

Druckfähige Auflösung (1500x1182), 1,89 MB

Weiterhin gibt es drei geologisch bedingte Elemente:

- Es fällt kaum auf, dass die Hegelallee und die Kürfürstenstraße leicht spitzwinklig zu den drei großen südlichen Parallelstraßen verlaufen. Ich (MM) nehme an, dass so die gut bebaubare Fläche für die 2. Stadterweiterung voll ausgeschöpft werden sollte. Denn nördlich dieses Straßenpaares verläuft der Schwarze Graben mit weniger gutem Baugrund (Weiße 2012: 89, Abb. 8, 12.1, 12.2; hier Höhenschichtenkarte). Durch das Auseinanderlaufen von Gutenberg- und Kurfürstenstraße nach Osten wurde das Areal für das Holländische Viertel maximiert.

- Die östliche Grenze von Altstadt und 1. Stadterweiterung verlief entlang der Straße am Kanal bzw. parallel zu ihr (Großbild Stadterweiterungen). Südlich davon liegt die Alte-Markt-Terrasse und nördlich davon die südliche Rinne (Großbild Höhenschichtenkarte). Hier ist der Zusammenhang zwischen dem geologischen Untergrund und der Stadtgrenze so deutlich wie sonst nirgends in Potsdam.

- Der Stadtkanal knickt in der Dortustraße südlich der Breiten Straße etwas nach SSW ab, indem er der pleistozänen „Hauptrinne“ folgt. Die Gewehrfabrik macht diesen Schwenk mit und liegt leicht spitzwinklig zum Langen Stall und zur Garnisonkirche. Hier folgt die Gebäudeausrichtung dem geologischen Untergrund (Großbild Höhenschichtenkarte).

Eigenständige Strukturelemente sind:

- Die südwestliche Berliner Straße, die auf das stadtseitige Ende der Langen Brücke zuläuft. Diese wichtige urspüngliche Verkehrsader ist infolge der Neustrukturierung der östlichen Altstadt nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr erkennbar.

-

Die Kirchenlinie (Thiede 2009: 28), hier „Potsdamer Kirchenachse, eine Gerade, auf der die Kirchen des „Dreikirchenblicks“ liegen: die (1) die Garnisonkirche, (2) Nikolaikirche und (3) Heiliggeistkirche (Großbild Stadtstruktur). Diese Kirchenachse soll erstaunlicher Weise auf weit erntfernte Orte zielen: nach Westen auf den Hohenzollernstein (im Forst südwestlich von Brandenburg an der Havel; siehe auch diesen Internet-Auftritt, Station 9, Kapitel 5.6.2) und nach Osten auf das Köpenicker Schloss (Thiede, Vortrag 21.02.2017).

-

Nebenher: Alternativ vermutet MM, dass die Kirchenachse eher zufällig auf der Linie Köpenicker Schloss – Hohenzollernstein liegen könnte, denn sie kann auch gut durch den angestrebten „Dreikirchenblick“ vom Brauhausberg und den geologischen Untergrund erklärt werden. Aber vor allem wurde der Hohenzollernstein, im Forst weit südwestlich der Stadt Brandenburg a. d. Havel, 1500 m nördlich des Dorfes Mahlenzien, erst 1905 errichtet. Zudem ist nicht sicher, ob dort der Burggraf von Nürnberg 1412 überhaupt die Magdeburger Heerstraße nutzte, um seine gerade geerbte Mark Brandenburg für die Hohenzollern in Besitz zu nehmen.

- Das abwechselungsreiche Muster der Potsdamer Innenstadt basiert auf der Vergitterung dreier Elemente: (1) der WNW-Richtung: Urelement Breite Straße, (2) der ENE-Richtung: lange Prallelstraßen der 2. Stadterweiterung und (3) dem Pfingstbergfächer (Großbild Stadtstruktur) sowie (4) dem geologischen Untergrund (Großbild Höhenschichtenkarte).

- Diese symmetrischen und asymmetrischen Elemente sind untereinander so vergittert, dass sie die für die Innenstadt chrakteristischen unterschiedlich großen und variabel geschnittenen Quartiere ergeben.

- Nebenher: Mit solchen Strukturelementen wurde die Empfehlung von Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604–1679): „Das ganze Eiland muss ein Paradies werden“, umgesetzt. Gemeint sind (1) sein Brief von 1664 an den Großen Kurfürsten und (2) das Gebiet der „Insel Potsdam“ von Caputh über den Wildpark, Golm, Bornim, Sacrow zur Pfaueninsel und der Raum, der vom Schäferberg, dem Babelsberg und dem Brauhausberg gerahmt wird. 350 Jahre später befindet sich heute in diesem Gebiet das größte deutsche UNESCO-Welterbe!

- Nebenher: Nach Mielke (1998: 188) ist die Komposition von Stadtschloss und Garnisonkirche genau austariert. Der Turm der Garnisonkirche wird seit dem Herbst 2017 wieder aufgebaut. Vom 13. bis 15. September 2024 soll er eingeweiht werden. Zwar zunächst noch ohne Haube, doch bereits mit seiner Aussichtsplattform in 57 m Höhe und einem grandiosen neuen Blick auf Potsdam!

Allein schon der wunderschöne Turm bringt viele Menschen genau so ins Schwärmen wie 2013 das wiedergewonnene Stadtschloss, denn Kirche und Schloss „sind architektonisch ebenbürtig, ungleich, aber gleich stark. In Sichtweite zueinander erzeugen der massige fürstliche Profanbau und der hochgereckte Sakralbau ein optisches Kraftfeld. Beide sind einander nicht frontal gegenübergestellt, sondern mit feinem Gefühl für die indirekten Wirkungen ragen beide in die Achse der alten Allee [Breite Straße] hinein.

Mit dieser Anlage quer zur Hauptstraße [Breite Straße] distanzierte sich das Potsdamer Stadtschloss von den Prinzipien der zeitgenössischen Fürstensitze.“

Zum Vergleich: Friedrich II. (der Große) verwendete später dasselbe Prinzip im Park Sanssouci, indem er das Weinbergschloß (Schloß Sanssouci) parallel zur Hauptachse des Parkes errichten ließ. Erst mit dem triumphialen Gefühl des gewonnenen siebenjährigen Krieges (1756–1763) ließt F II. das Neue Palais in Frontstellung zur Hauptachse des Parks setzen.

- Potsdams Stadterweiterungen zwischen 1660 und 1753: Die Stadt entwickelte sich besonders rasch unter dem Soldatenkönig FW I., der sie 1721 zur Garnisonstadt machte

(Karte: M. MIELKeKEKE 1998: 356, farbige Ergänzungen: M. MENNING 02/2017, Graphik: A. HENDRICH 04/2017).

Druckfähige Auflösung (1500x1181), 1,75 MB

Literatur

Arlt, K. (1999): Die Straßennamen der Stadt Potsdam. Geschichte und Bedeutung. – Mitt. Studiengemeinschaft Sanssouci e.V., 4, 4: 79 S.; Potsdam. http://www.aip.de/~arlt/SGS/strassennamen; 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010. – Beiheft 1 Mitt. Verein Kultur u. Geschichte Potsdams – Studiengemeinschaft Sanssouci e.V., [ISSN 1432-9050; Internationales Buch, Potsdam]

Mielke, F. (1998): Potsdamer Baukunst. Das Klassische Potsdam: 515 S., Propyläen.

Thiede, O. (2009): Gesamtkunstwerk Potsdam. Sichtachsen – Geometrie – Rhythmus. Beobachtungen und Überlegungen zu den Gestaltungsprinzipien der barocken Stadt: 48 S., Potsdam (Selbstverlag O. Thiede).

Weisse, R. (2012): Weichselzeitliche Sedimente, Strukturen und Oberflächenformen Potsdams. – In: Menning, M. & Hendrich, A. (Hrsg.): Preussens Telegraphenlinie Berlin–Koblenz und Beiträge zur Geschichte sowie Geologie des Potsdamer Telegraphenbergs und seiner Umgebung. Telegraphenbuch III: 56–99; Potsdam (Selbstverlag M. Menning).

7.4. Die Altstadt-Route Barock bis Modern

Der außerordentliche architektonische und geschichtliche Reichtum Potsdams ist kaum besser zu erfassen als bei diesem Rundgang durch die Innenstadt und ihre Peripherie.

Die Fußwanderung beginnt und endet am Kopf der Langen Brücke, nur 5 Minuten entfernt von den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs. Für die ca. 5000-Meter-Strecke sollten minimal 2 ½ Stunden, besser 4 Stunden zur Verfügung stehen. Natürlich kann die Strecke auch abgekürzt werden. Sie lohnt sehr, selbst bei durchwachsenem Wetter. Großartige Sichten und ansprechende Gasthäuser laden zum Verweilen ein.

Nach jahrelanger Vorbereitung begann das Einstellen der Route ins Internet im Januar 2025 mit der Nikolaikirche (Abschnitt 7.4.3) und der Garnisonkirche (Abschnitt 7.4.5).

7.4.1 Bilder zur Geschichte

Zwischen 1660 und 1753 erfuhr Potsdam umfangreiche Stadterweiterungen (siehe Großbild "Stadterweiterungen" in Kapitel 7.3). Unter dem Soldatenkönig FW I., der Potsdam zur Garnisonstadt machte, wuchs die Stadt besonders stark.

7.4.2 Lange Brücke – Alter Markt – Neues Stadtquartier

7.4.2.1 Lange Brücke – Lustgarten

Die Lange Brücke über die Havel: Hier gab es mindestens sechs eigenständige Brücken, von denen zwei in Nutzung sind, nämlich (1) die eigentliche Lange Brücke für Kraftfahrzeuge, Fußgänger und Radler Altstadt-auswärts (1959/60, erste größere Spannbetonbrücke der DDR) und (2) die nördlich angrenzende Spannbetonbrücke von 2008/09 für Straßenbahnen, Busse, Einsatzfahrzeuge, Fußgänger und Radler in beide Richtungen. https://de.wikipedia.org/wiki/Lange_Br%C3%BCcke_(Potsdam)

Beginnend am Hauptbahnhof fällt beim Queren der Brücke der Blick (1) nach links Havel-abwärts auf das Hafenbecken, die Brücke der Bahnlinie Potsdam – Magdeburg, den Neuen Lustgarten, das Hotel Mercure und die Südspitze der Freundschaftsinsel, (2) nach rechts Havel-aufwärts auf die Neue Fahrt, die Freundschaftsinsel, die Alte Fahrt und die wiedergewonnene Neue Mitte Potsdams, (3) voraus auf das Neue Stadtschloss, den Marstall und den Turm der Garnisonkirche.

Der Hafen: Hier verkehren Schiffe verschiedener Linien, vor allem die der „Schifffahrt in Potsdam“. Das Hafenbecken erhielt seine heutige Form durch die Abbaggerung der SW-Spitze der Freundschaftsinsel.

Das Mercure: Das 1968/69 erbaute beliebte Hotel war gedacht als Symbol für die Gestaltung eines sozialistischen Stadtzentrums für Potsdam: 1967/68 wurden in den Hauptstädten der 15 DDR-Bezirke prägnante Bauten errichtet, darunter in Potsdam das „Interhotel Potsdam“, heute Hotel Mercure. So wurde u. a. versucht, den 1968 erfolgten Abriß von Kirchen in der DDR zu kaschieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Mercure_Potsdam

Der Neue Lustgarten: Südwestlich des Stadtschlosses lag einst der zum Schloss gehörende Lustgarten. Als ältester Garten der Stadt unterlag er häufig gartenkünstlerischen Veränderungen, darunter auch durch Lenné 1818. pdf

-

- Die Lange Brücke nach Osten am 4.11.1989

-

- Die Lange Brücke in Richtung Innenstadt 2011

-

- Das Entree zur Stadt 2023 an der Langen Brücke

-

- Der Hafen Potsdam 2021

-

- Das MS Sanssouci, das größte Schiff

-

- Blick vom Hafen auf die Mitte

-

- Walter Ulbricht verfügte 1968

-

- Reinhard Lakomy beim Stadtwerkefest 2011

-

- Lustgartenblick 2013

-

- Lustgartenblick 2014

-

- Regenblick 1990 vom Ernst-Thälmann-Stadion

-

- Regenblick 1990 vom Ernst-Thälmann-Stadion

7.4.2.2 Die Freundschaftsinsel, gerahmt von der Neuen Fahrt und der Alten Fahrt, der Otto-Braun-Platz, die Humboldtstraße, der Alte Markt

Die Freundschaftsinsel (https://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaftsinsel): Der langjährige Leiter der Gartenanlage aus Baumgruppen, Wiesen, Stauden, Blumenbeeten, Springbrunnen und Plastiken, der Landschaftsgärtner Jörg Näthe, wurde 2024 für sein Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Der Otto-Braun-Platz: Von 1921 bis 1932 war der Sozialdemokrat Otto-Braun, mit kurzer Unterbrechung, Ministerpräsident des Freistaates Preußen, welcher bis zuletzt ein „Republikanisches Bollwerk“ gegen den aufkommenden Nationalsozialismus war, bevor er 1932 mit dem Preußenschlag eliminiert wurde (Gedenktafel an der Büste von Otto-Braun) (https://www.potsdam-wiki.de/Otto-Braun-Platz).

Der Alte Markt: Seit 2024, nach seiner Komplettierung mit der Nikolaikirche, dem Alten Rathaus mit dem Atlas, dem Museum Barberini, dem Neuen Stadtschloss mit dem Fortunaportal, bekrönt mit der Fortuna, und zuletzt dem Neuen Stadtquartier, ist der Alte Markt wieder zu einem der schönsten Plätze Europas aufgestiegen! (https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Markt_(Potsdam))

Das Neue Stadtschloss wurde 2013 fertiggestellt: Es ist der Sitz des Landtags von Brandenburg (www.stadtschloss-potsdam.org, www.mitteschoen.de, https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Stadtschloss). Initialzündung für seine Wiedergewinnung war 2001/02 die Wiedererrichtung seines Fortunaportals in Stein und Holz, basierend auf einer 7-Millionen-DM-Spende der Deutschen Betonindustrie (www.betonindustrie.de), initiiert vom Wahl-Potsdamer Günther Jauch. Für die weitgehende Rückgewinnung der Knobelsdorff-Fassade spendete Hasso Plattner (SAP) 20 Millionen € (12/2007) und später nochmals 1,6 Millionen € für die Deckung des Daches mit Kupfer statt mit Zink!

-

- Die Neue Fahrt gesehen von der Langen Brücke

-

- Die Freundschaftsinsel im April 2016, gesehen von der Langen Brücke

-

- Treffpunkt Freundschaftsinsel

-

- Bauvorbereitung an der Alten Fahrt 2013

-

- Das neue Quartier an der Alten Fahrt 04/2016

-

- Die Neue Bittschriftenlinde am Otto-Braun-Platz

-

- Otto-Braun – letzter demokratisch gewählter Ministerpräsident von Preußen

-

- Die Humboldtstraße

-

- Blick vom Fortunaportal auf den Alten Markt 2005

-

- Blick aus dem Barberini auf den Alten Markt 2017

-

- Fahrradtreff auf dem Alten Markt 2018

-

- Die Wölfe kommen

-

- Musical Minds beim Kulturerbenfest 2023

-

- Die Kuppel des Fortunaportals schwebt ein

-

- Die drehbare Fortuna wird 2002 aufgesetzt

-

- Innenhof und Fortunaportal des Stadtschlosses

7.4.2.3 Die Nikolaikirche, das Alte Rathaus, das Museum Barberini, das Neue Stadtquartier

Nikolaikirche: www.nikolaipotsdam.de, https://potsdamermte.de/nikolaikiritche

Altes Rathaus: http://de.wikipedia.org/wiki/Altes_Rathaus_(Potsdam)

Barberini: www.museum-barberini.de/

Neues Stadtquartier: Das Integrierte Leitbautenkonzept, beschlossen im Jahr 2010 von der SVV, war und ist die entscheidende Grundlage für die Neugestaltung der Potsdamer Mitte, des Quartiers Alte Fahrt (Block I) und des Neuen Stadtquartiers (hier NSQ, Blöcke II bis V). Bei der Verschönerung der Stadt „wurden ursprünglich insbesondere an den Blockecken die Gebäude grundsätzlich mit höherem architektonischem Aufwand gestaltet. In den meisten Fällen entstanden diese Eckbauten auf Wunsch des preußischen Königs Friedrich II. nach italienischen Vorbildern des Architekten Palladio, insbesondere in Richtung des Alten Marktes“ (https://www.potsdam.de/system/files/document/Anlage%2004_220803_Block%20V_Anl%201_Konkretisierung%20Blockkonzept_final_BERICHT_0.pdf

-

- Die Nikolaikirche 2015

-

- Die Kleine Orgel, Altar und Kanzel

-

- Die Große Orgel vis à vis des Altars

-

- Die Kuppel

-

- Das Alte Rathaus 2012

-

- Das Potsdam-Museum im Alten Rathaus 2018

-

- Obere Etagen des Alten Rathauses

-

- Der Palast Barberini in Potsdam

-

- Blick aus dem Barberini auf das Potsdam Center via die Alte Fahrt

-

- Das Barberini an der Alten Fahrt

-

- Die SE-Front der Fachhochschule 2007

-

- Der Alte Markt nach Abbruch der Fachhochschule

-

- Das Neue Stadtquartier, Block III 2021

-

- Genossenschaftliches Bauen im Neuen Stadtquartier

-

- Das Neue Stadtquartier am Alten Markt 2024

-

- Zeitgenössischer Firstschmuck in der Anna-Flügel-Straße

7.4.3 Panoramablick von der Nikolaikirche

Der Aufstieg auf den Turm mit 251 Treppenstufen in drei Treppenhäusern lohnt sehr! Er kostet 5 €. Diese Gebühr wird mehr als kompensiert durch den grandiosen Blick vom Mittelpunkt der Altstadt auf die unmittelbare und fernere Umgebung und die Körperertüchtigung durch das Treppensteigen. Alles Geld wird verwendet für die Begleichung von Krediten, welche die Gemeinde für die Wiederherstellung der Kirche aufnehmen musste. Spenden helfen dabei zusätzlich und sind herzlich willkommen.

Die 16 Bilder der Galerie sind im Uhrzeigersinn geordnet, beginnend im Osten mit Babelsberg und endend nach Ost-Nord-Ost (ENE) mit dem Flatowturm im Babelsberger Park. Erläuterungen zu den Bildern zeigen die Bildunterschriften der größeren Bilder (Nach Anklicken der Galerie-Bilder). Die dortigen Kürzel bedeuten:

u. = unten, m. = mittig, o. = oben, l. = links, r. = rechts, l.n.r. = von links nach rechts, N = Nord, E = Ost [East], S = Süd, W = West

7.4.4 Platz der Einheit – Neuer Markt – Gewehrfabrik

7.4.4.1 Platz der Einheit, Bildungsforum, Achteckenhaus, Neuer Markt

Platz der Einheit: Der Platz der Einheit (bis 1946 Wilhelmplatz) ist einer der ältesten Plätze Potsdams, angelegt unter FW I. anstelle des Faulen Sees. Letzterer wurde ab 1724 zugeschüttet. Wegen des weithin morastigen Untergrundes wurde er umbaut, nicht aber bebaut (vgl. Höhenschichtenkarte der Potsdamer Innenstadt, Abschnitt 7.3). Ab 1831 gestaltete Peter Joseph Lenné den Platz neu und 1861 überarbeitete er ihn nochmals, wobei zwei Baumreihen und diagonale Wege hinzugefügt wurden.

Anlässlich der BUGA 2001 wurde der Platz umgestaltet und wieder stärker an das Lennésche Original angelehnt. An der Südseite des Platzes befinden sich das Mahnmahl für die Opfer von Faschismus und Krieg, 1975/80, von Christian Roehl, Werner Berg, Joachim Fitzermann (https://www.potsdam.de/de/content/mahnmal-fuer-den-antifaschistischen-widerstand-und-gegen-krieg-christian-roehl-werner-berg), und das Denkmal für den unbekannten Deserteur (https://de.wikipedia.org/wiki/Deserteurdenkmal_(Bonn/Potsdam).

Am Platz der Einheit treffen sich alle Straßenbahnlinien der Stadt (https://de.wikipedia.org/wiki/Platz_der_Einheit_(Potsdam)).

Bildunsgsforum: „Das klügste Haus der Stadt“ ist ein informativer und spannender Treffpunkt in Potsdams Mitte. Es wurde 2013 nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Unter einem Dach bieten dort die Stadt- und Landesbibliothek (SLB), die Volkshochschule (VHS) und die Wissenschaftsetage (WIS) ein einmaliges Angebot rund um Bildung, Medien und Wissenschaft an. Mit dem Potsdam Lab eröffnete 2023 in der Wissenschaftsetage ein Experimentier-, Lern- und Begegnungsraum für Stadtgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung“ (www.potsdam.de/de/bildungsforum-potsdam-das-kluegste-haus-der-stadt).

Achteckenhaus: Bis 1945 bestand das sogenannte „Achteckenhaus“ aus vier Eckhäusern mit je zwei Ecken an der Kreuzung der heutigen Fr.-Ebert-Straße und der Schwerdfeger-Straße (Carl von Gontard 1771–1773). „Sie waren alle mit konvexen Eckbögen ausgestattet. So hatte jedes Eckhaus zwei Ecken und die Kreuzung insgesamt derer acht“ (https://www.potsdam-wiki.de/Acht-Ecken-Haus). Den Krieg überstand nur das Eckhaus Schwerdtfegerstraße 7; die Eckhäuser Schwertfegerstraße 8 und Ecke Erika-Wolf-Straße/Friedrich-Ebert-Straße wurden neu erbaut in der ersten Hälfte der 2020er Jahre (Bilder). Das vierte Eckhaus, in Block IV, dürfte demnächst folgen.

Neuer Markt: „Der Neue Markt ist einer der schönsten Barockplätze Europas und einer der reizvollsten Plätze Potsdams. Die meisten Häuser entstanden im Laufe des 18. Jahrhunderts“ (https://www.potsdam.de/de/neuer-markt-0, pdf).

Kutschstall und HBPG: „Der Kutschpferdestall (kurz Kutschstall) wurde in den Jahren 1787–1789 von Andreas Ludwig Krüger im Stil des Klassizismus errichtet. Genutzt wird das Gebäude seit 2003 vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte HBPG, seit 05/2004 Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte.

pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Kutschpferdestall).

-

- Baufreimachung für Block V im Jahr 2024

-

- Platz der Einheit

-

- Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Krieg

-

- Denkmal für den unbekannten Deserteur

-

- Platz der Einheit

-

- Das Bildungsforum ist im Mai 2012 nahezu fertig

-

- Vision für das Neue Stadtquartier

-

- Das „Achteckenhaus“ Schwertfegerstraße 7

-

- Das „Achteckenhaus“ Schwertfegerstraße 8

-

- Der Neue Markt: Kutschstall, Ratswaage und Waage

-

- Ein Bürgerhaus mit italienischer Fassade

-

- Das Forum Neuer Markt

-

- Der Kutschstall am Neuen Markt

-

- Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte HBPG 2011

-

- War wohl´n bisschen unmanierlich

-

- Im HBPG sind Autogramme von Kosmonaut Siegmund Jähn sehr gefragt.

7.4.4.2 Kabinetthaus, Steubendenkmal, Neue Synagoge Steubenplatz, Ringerkolonnade, Fahnentreppe, Marstall, Knobelsdorffhäuser

Das Geburtshaus Wilhelm von Humboldts (*22.6.1767) ist „höchstwahrscheinlich“ das sog. Kabinetthaus, Neuer Markt 1 (https://www.potsdam-wiki.de/Kabinetthaus). Hier wurde auch FW III. geboren, in dessen Regierungszeit als König von Preußen (1797–1840) die optische Telegraphenlinie Berlin – Koblenz 1832/33 gebaut wurde. Zur Schulreform Wilhelm von Humboldts: (pdf).

Steubendenkmal: Nördlich des Marstalls steht in der Schlossstraße das Steuben-Denkmal, für den amerikanischen General deutscher Herkunft F. W. L. G. A. von Steuben (1730 Magdeburg – 1794 New York). (pdf)

Neue Synagoge: Nach einem jahrelangen zähen Ringen wurde der Grundstein für die Neue Potsdamer Synagoge im November 2021 in der Schloßstraße gelegt. Eingeweiht wurde das heutige „Synagogenzentrum Potsdam“ im Juli 2024. ( pdf)

Steubenplatz: Der dreieckige Steubenlatz wird begrenzt vom Stadtschloss, von der F.-Ebert-Straße und vom Neuen Stadtquartier. In seiner Mitte stand bis 1945 das Steubendenkmal, das auch hierher zurückkehren soll. Das derzeitige Markenzeichen des Platzes ist südlich von ihm die Ringerkolonnade

(https://stadtschloss-potsdam.org/bilder/ringerkolonnade/),

(https://de.wikipedia.org/wiki/Steubenplatz_(Potsdam)).

Die Ringerkolonnade war eine optische Verbindung von Stadtschloss und Marstall als das Stadtschloss umgebaut wurde unter Leitung von Knobelsdorff (1745–1751). Benannt ist die Kolonnade nach ihren Schmuckfiguren. Reste der Kolonnade wurden 1970 am Hafen aufgestellt; seit 2016 stehen sie wieder an historischer Stelle.

Fahnentreppe: Die vergoldete Treppe entstand 1752 nach einer Zeichnung von F II. als Höhepunkt der Lustgartenfassade des Stadtschlosses. Sie führte in die Zedernholzkammer, in welcher die Regimentsfahnen der in Potsdam stationierten Regimenter aufbewahrt wurden. (pdf)

Marstall:

(1) Zunächst Orangerie, gebaut ab 1685 unter dem „Großen Kurfürsten“

(2) Marstall ab 1714 unter FW I., 1746 Verlängerung des Gebäudes unter F II.

(3) Marstall bis 1922

(4) Notdürftige Reparatur nach schweren Kriegsschäden

(5) Ab 1977 grundlegende Instandsetzung durch polnische Denkmalrestauratoren aus Torun und Umbau zum Filmmuseum der DDR

(6) Ältestes erhaltenes Gebäude der Stadt; die Plastiken schuf F. Ch. Glume.

(7) Heute Filmmuseum Potsdam (www.filmmuseum-potsdam.de). täglich von 10 bis 18 Uhr; Eintritt 3,50 €, erm. 2,50 €; DVD „Potsdamer Historische Filme“ 19,90 €

-

-

Als Geburtshaus Wilhelm von Humboldts gilt das Kabinetthaus Am Neuen Markt 1

-

-

Die Königliche Preußische Ingenieurakademie

-

-

Das Steubendenkmal am Marstall

-

-

2011: Die fertige Fläche für Block II mit Synagoge

-

-

2019: Potsdam baut doch eine Synagoge

-

-

2024: Was lange währt, wird endlich gut!

-

-

Blick vom Steubenplatz in die Schloßstraße

-

-

Granitpflaster aus Mitteleuropa (r.) vs. Granitpflaster aus China (l.)

-

-

Gegen Hass & Hetze: Am Steubenplatz am 14. Januar 2024

-

-

Blick vom Steubenplatz zum Hotel Mercure

-

-

Die Ringerkolonnade südlich des Steubenplatzes 2016

-

-

Ein Trabant auf Beinen von David Černý

-

-

Fahnentreppe an der Lustgartenfassade des Stadtschlosses

-

-

Der Marstall am Beginn seiner aufwendigen Restaurierung 1975

-

-

Der Marstall

-

-

Die Sandmännchenausstellung im Filmmuseum

7.4.4.3 Breite Straße: Knobelsdorffhäuser, Studentenheim und Pub à la Pub, IHK, Neues Kreativ Quartier, Langer Stall, Widderkopfhaus, ehem. Gewehrfabrik, ehem. Kasernen, MIR

Die Knobelsdorffhäuser am Eingang zur Breiten Straße sind nach Nikolai (1786) die ersten Gebäude, welche Friedrich II. nach seiner Thronbesteigung 1740 in Potsdam bauen ließ (Routen-Nr. 37).

Das Studentenheim Breite Straße 1–5a liegt zwischen dem nördlichen Knobelsdorffhaus (Anwaltskanzlei) und der Garnisonkirche. Straßenseitig vorgesetzt ist die beliebte Studierendenkneipe Pub à la Pub (Routen-Nr. 39).

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, der Gewerbeunternehmen der Region Westbrandenburg angehören (Routen-Nr. 38). Dies sind Unternehmen in den Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel und der Landeshauptstadt Potsdam

MM: Das Gebäude ist mit Naturstein verkleidet, dem Rochlitzer Quarzporphyr (Rotliegend, ca. 298–297 Millionen Jahre alt, Menning et al. 2022).

Das Kreativ Quartier KQ: Im Jahr 2026 soll das KQ an der Neuen Plantage fertiggestellt sein (Routen-Nr. 40): „Im Herzen der Stadt wird das KQ ein Ort für die Kreativwirtschaft. In sieben Gebäude und auf insgesamt 25.000 qm entstehen Büros, Ateliers, Studios, Läden, Proberäume, Cafés und Apartments“

Der Lange Stall: Er diente dem Exerzieren und Reiten, die so ganzjährig möglich waren. Erhalten blieb sein Portal (Routen-Nr. 41). Am Sonntag ging es nach dem Üben zum Gottesdienst in die benachbarte Garnisonkirche. Der Lange Stall wurde 1734 nach Plänen von Peter von Gayette errichtet und 1945 zerstört bis auf das von Georg Christian Unger 1781 vorgeblendete Portal (Schmidt 2001), „mittig mit der Statue des Mars auf kuppelartigem Podest, auf der Attika flankiert von Herkules, Minerva und Trophäen“ (Schmidt 2001). Es ist 22,5 m hoch, 23 m breit und 4 m tief und wurde 1983/84 restauriert (https://www.potsdam.de/de/content/der-breiten-strasse).

Haus mit dem Widderkopf („Ochsenkopfhaus“): Ein Widderkopf schmückt das Nachkriegshaus an der heutigen Ecke Breite Straße/Dortustraße. Er erinnert an das dort früher stehende Direktionsgebäude der Gewehrfabrik (Klaus Arlt, 17.1.2025), „dessen charakteristischen Fries 22 paarige skelettierte Widderköpfe schmückten“ (Routen-Nr. 43, Kitschke 2016: 53).

Ehem. Gewehrfabrik / ehem. Kasernen / Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung / Henning-von-Tresckow-Straße 2–8 (Routen-Nr. 44):

(1) Heute arbeitet hier das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung MIL des Landes Brandenburg.

(2) „Die 1722 bzw. 1730 gegründete Gewehr- und Samtfabrik war auf Zuarbeit für das Militär angelegt worden“ (Schmidt 2001). Für die aus Belgien angeworbenen katholischen Arbeiter wurde im Hof eine einfache kath. Kirche als Fachwerkbau errichtet.

(3) Das heutige Gebäude von 1776/80 wurde als Gewehrfabrik erbaut und dafür bis 1850 genutzt.

(4) 1864/65 erfolgte ein Umbau zu einer Kaserne und 1884/85 ein weiterer Umbau in klassizistischen Formen zur Kaserne des 1. Garde-Regiments zu Fuß (Schmidt 2001).

(5) Nach 1918 war der Komplex Unterkunft für Teile des Infanterie-Regiments 9, aus dem zahlreiche Mitglieder des militärischen Widerstands gegen Adolf Hitler hervorgingen: Hier befindet sich die Ausstellung Potsdam und der 20. Juli 1944.

-

- Die beiden sogenannten Knobelsdorffhäuser im NW des Lustgartens

-

- Die Breite Straße abends im Gegenlicht

-

- Breite Straße nach W: l. die IHK, r. das Pub à la Pub

-

- Breite Straße nach E: das Pub à la Pub l., die IHK r.

-

- Die Nachkriegs-Feuerwehr Potsdams stand 2014 noch

-

- Baufreiheit für das Kreativ Quartier und die Plantage

-

- Spielplatz auf der Plantage 2020

-

- Das Kreativ Quartier im Bau im April 2024

-

- Das Kreativ Quartier im Bau im April 2024

-

- Das Portal des Langen Stalls

-

- Das Haus mit dem Widderkopf /Widderkopfhaus

-

- Die ehemalige Gewehrfabrik

7.4.5 Die Garnisonkirche

7.4.5.1 Generell

Die Garnisonkirche ist täglich geöffnet zwischen 10.30 und 18.00, letzter Einlass 17.00 (www.garnisonkirche-potsdam.de); Eintritt für Erwachsene 12 €; ermäßigt 7 €, darunter Kinder von 7 bis 17 Jahre.

Attraktionen sind (seit August 2024): (1) Die Kapelle mit dem Coventry Kreuz und der Schuke-Orgel, (2) die Ausstellung Glaube, Macht und Militär, (3) der neue großartige Panoramablick auf Potsdam und seine Umgebung.

Im Jahr 2027 soll der Turm mit Aufsetzen seiner Kuppel mit Wetterfahne vollendet werden (Routen-Nr. 45).

Die Garnisonkirche wurde von 1730 bis 1735 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. (FW I., Soldatenkönig) unter dem Baumeister Philipp Gerlach errichtet. Dieses Hauptwerk des preußischen Barocks gehörte als westliche Dominante zum berühmten Potsdamer Dreikirchenblick. In der Kirche kulminierte immer wieder deutsche Geschichte wie kaum an einem anderen Ort (pdf).

Die Kirche wurde am 14. April 1945 durch Bomber der Royal Airforce schwer beschädigt. Von ihr blieb lediglich eine Ruine, bestehend aus den Umfassungsmauern des Kirchenschiffes und dem hochaufragenden Turmstumpf. Der Turm, mit kleiner Kapelle von 1950, wurde am 23. Juni 1968 gesprengt. Um den Wiederaufbau der Kirche wird zäh gerungen.

Das Für und Wider des Wiederaufbaus der Garnisonkirche wurde in der Politik, der Kirche, den Medien und der Postdamer Bevölkerung kontrovers diskutiert:

Argumente für den Wiederaufbau von Vertetern der ev. Kirche und der FWG (Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche)

- Der über 88 Meter hohe Turm der Garnisonkirche soll ein Zeichen der Versöhnung sein und unter anderem an das „christliche Preußen und dessen Tugenden“ erinnern, so Joachim Zehner, ehem. Superintendent der Friedenskirche.

- „Versöhnung“ ist auch das Schlüsselwort für Juliane Rumpel, erste Pfarrerin der Gemeinde an der Garnisonkirche, und zwar Versöhnung nicht nur mit der Geschichte und innerhalb der Kirche, sondern auch mit der Bürgerinitiative gegen den Neubau der Garnisonkirche: „Wir wollen uns alle für das Wohl dieser Stadt einsetzen, nur eben auf unterschiedlichen Wegen“.

- „Wir sind keine Preußenverehrer“, erklärte der Vorsitzende der FWG, Johann-Peter Bauer. Die Kirche werde nach ihrem Wiederaufbau „ein Fingerzeig dafür sein, dass es nie wieder so kommt“ (PNN 13.05.2011).

- Es geht um den 20. Juli 1944, den Jahrestag des Stauffenberg-Attentats auf Hitler. Es geht um den 9. November, den Tag der Reichskristallnacht 1938, an dem seit Jahren Andachten stattfinden, zunächst in der Nagelkreuzkapelle und jetzt in der Kapelle der Kirche.

Argumente gegen den Wiederaufbau

- Die Kirche stehe für den preußischen Militarismus und damit für die Kriege Friedrichs II., für den 1. und 2. Weltkrieg, für den Afghanistan-Krieg.

- Sie stehe für den "Tag von Potsdam“, den 21. März 1933, an dem Hitler und Hindenburg hier den Schulterschluss der Nazis mit den preußischen Konservativen zelebriert hätten.

- Die Kirche wäre Einschwörungsort für preußische Soldaten gewesen.

- Die Kirche werde ein Ort für die „Neuen Nazis“, weil sie sich schon äußerlich mit den Tätern und nicht mir den Opfern solidarisiere (Pastorin Hildegard Rugenstein, ehemals Potsdam).

- Eine Rekonstruktion historischer Gebäude wird prinzipiell abgelehnt, schon gar nicht auf Kosten von später errichteten Bauten.

Auf Fragen der BI „Potsdam ohne Garnisonkirche“ antwortete am 14.01.2012 Martin Vogel, Theologischer Vorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam in (pdf).

Eigene Gedanken (MM)

- Mein Tag von Potsdam ist der 14. April (1745, 1845 und 1945)

- Was kann das Bauwerk dafür, was in ihm passiert?

- Darf ein Kulturgut wie eine Kirche mit fadenscheiniger Begründung abgerissen werden?

- Dürfen Menschen ein offensichtliches Unrecht heilen?

- Zur Bombardierung 1945

Vermutlich wurde der 14. April 1945 für die Bombardierung Potsdams von Historikern ausgewählt, denn auf den Tag 200 Jahre zuvor, am 14.April 1745, wurde der Grundstein für das Schloss Sanssouci gelegt und auf den Tag 100 Jahre zuvor, am 14. April 1845, wurde der Grundstein für die Friedenskirche gelegt. Die Engländer nannten das „moral bombing“ (moralisches Bomben). Es sollte die Widerstandskraft der geschichtsinformierten Deutschen schnellstmöglich brechen.

Ruf aus Potsdam: Zum Wiederaufbau der Kirche erging am 15.01.2004 der „Ruf aus Potsdam“. Helfen auch Sie mit, damit dieses „Projekt von nationaler Bedeutung“ (Bundestag) und seiner weit über Deutschland hinausgehenden Wirkung gelingen möge!

Spenden werden erbeten auf das Konto der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) Potsdam, BLZ 160 500 00, Kt.-Nr. 3 502 035 210 oder auf das Konto der Deutschen Bank Potsdam, BLZ 120 700 00, Kt.-Nr. 3 224 979. Eine Spendenbescheinigung wird zugesandt.

Seit 2008 kann für eine Spende von 100 € ein Ziegel bestellt werden, in den der Spendername mit Schablone eingeprägt wird und der sichtbar in der Wand des Treppenhauses der Garnisonkirche vermauert wird (info@garnisonkirche-potsdam.de).

-

- Das Glockenspiel

-

- Die Kapelle der Heilig-Kreuz-Gemeinde 1950

-

- Erster Versuch zur Sprengung des Turms am 19. Mai 1968

-

- Der südliche Teil des Turms widersteht dem ersten Sprengversuch

-

- Grundsteinlegung am 14.04.2005

-

- Ziegelsteine als Spende für den Wiederaufbau

-

- Spendenziegel in der Nagelkreuzkapelle

-

- Cornelia Tschirschwitz und Manfred Stolpe mit Spendenziegel

-

- Christopher Clark 2014 mit Ziegel am Modell Lieberenz

-

- Die Wetterfahne der Garnisonkirche 2014

-

- Die Sonne – Teil der Wetterfahne

-

- Der Adler – Teil der Wetterfahne

-

- Die Franckeschen Stiftungen zu Halle – Das Tympanon

-

- Blick aus der IHK auf die Baufläche des Turms

-

- Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben

-

- Das Nagelkreuz von Coventry: Versöhnung leben!

Ein kompletter Wiederaufbau der neuen Garnisonkirche mit Turm und Schiff wird insbesondere durch die Fördergesellschaft FWG befördert. Für das Schiff müsste das Rechenzentrum weichen, welches derzeit als Kreativquartier genutzt wird.

Den Nutzern großzügig entgegenkommend, hat die Stiftung Garnisonkirche Potsdam (SGP) auf die Beräumung ihres Grundstücks vorläufig verzichtet bis im Jahr 2026 das neue Kreativquartier in unmittelbarer Nähe fertig ist.

-

- Das Mosaik von 1971 am ehemaligen Rechenzentrum

-

- Plan der neuen Potsdamer Garnisonkirche

-

- Vision von der Garnisonkirche im Jahr 2016

-

- Die Garnisonkirche von SW in spe

-

- Blick von der Langen Brücke auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Kiewitt auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Mühlenberg auf die Garnisonkirche

-

- Blick vom Plateau des Flatowturms auf die Garnisonkirche

-

- Die Garnisonkirche von der Nikolaikirche

-

- Blick auf die Garnisonkirche vom Stadtkanal (N)

-

- Die Garnisonkirche im Abendschein von Osten

-

- Guide our feet into the way of peace

-

- Modell der Haube der Garnisonkiche

Eindrücke (gekürzt) von einem Kirchenbesuch, publiziert im ARTRIUM, Magazin der Friedenskirchengemeinde Potsdam Februar/März 2025. „Ich habe einen interessanten Ort in Potsdam entdeckt, der es wert ist, stärker wahrgenommen zu werden!“ Katharina Doýe (pdf)

7.4.5.2 In der Garnisonkirche

Geistiger Mittelpunkt der Kirche sind die Nagelkreuzkapelle mit dem Coventry Kreuz und der Schuke Orgel, die Ausstellung „Glaube, Macht und Militär“, das Forum, die Bildungswerkstatt und die Seminarräume. Vielfältig sind die nachdenklich stimmenden Widmungen auf den gespendeten Treppenstufen.

-

- Das Coventry Kreuz

-

- Der Spieltisch der Schuke Orgel

-

- Björn O. Wiede spielt vor

-

- Die Pfeifen im Westteil der Kapelle

-

- Seminarraum Stadt Raum Mensch

-

- Im unteren Treppenhaus

-

- Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig

-

- Das obere Treppenhaus im Turm

-

- Ausstellungsrundgang und Stationen

-

- Der Friede muss wehrhaft sein

-

- Mahnung FW I.

-

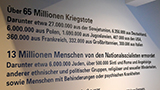

- 65 Millionen Kriegstote im 2. Weltkrieg

7.4.5.3 Panoramablick vom Turm der Garnisonkirche

Die Treppenhäuser im Turm haben zusammen 347 gut zu gehende Stufen,für die fussläufig fitte Personen 5–8 Minuten brauchen. Mit dem Fahrstuhl dauert die Fahrt zur Aussichtsplattform 1 Minute.

7.4.6 Stadtkanal, Großes Waisenhaus, Hiller-Brandtsche Häuser, Predigerwitwenhaus, Obelisk, Voltaire-Gesamtschule, Kaserne für Beweibte, Rechnungshof, Stadtkanal, Grundschule Max Dortu

Den Stadtkanal ließ FW I. ab 1722 als holländische Gracht ausbauen (Routen-Nr. 46). Im selben Jahr wurden an der Kreuzung des Kanals mit der Breiten Straße drei der vier prägenden Gebäude eingeweiht bzw. begonnen: (1) die erste Garnisonkirche, (2) das Große Militärwaisenhaus, (3) die Gewehr- und Samtfabrik.

Die erste Garnisonkirche aus „Ziegelfachwerk wurde am 1. Januar 1722 eingeweiht“ (Kitschke 2016). Schon 1730 musste sie wieder abgebrochen werden: Sie stand zu dicht an der Hauptrinne und damit teilweise auf sehr schlechtem Baugrund (Routen-Nr. 41a) (pdf)

Das Große Militärwaisenhaus, heute das Große Waisenhaus, gilt als Hauptwerk Carl von Gontards, der es 1771/78 zu einer spätbarocken Vierflügelanlage ausbaute (Routen-Nr. 47); zuvor stand dort das erste Militärwaisenhaus Potsdams, erbaut 1722/24 (pdf).

Die Hiller-Brandtschen Häuser gehören zu den individuellen Bürgerhäusern mit Palais-Fassaden, die Friedrich II. errichten ließ und zwar weithin auf eigene Kosten (Routen-Nr. 48). Benannt sind sie nach ihren Nutzern, dem Kaufmann Johann Friedrich Hiller und dem Schneidermeister Johann Gebhard Brandt (pdf)

Das Predigerwitwenhaus wurde im Jahr 1666 gestiftet und im Jahr 1674 unter Johann Gregor Memhardt erbaut (Routen-Nr. 49). Das baufällige Gebäude wurde in den Jahren 1826/27 durch den jetzigen klassizistischen Neubau ersetzt; in die Mittelachse eingelassen ist die Büste des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Im Jahr 2006 verkaufte es die Kirche an einen Investor; neue Wohnungen entstanden (https://www.potsdam-wiki.de/Predigerwitwenhaus).

Das Ständehaus in der Breiten Straße 13, heute Naturkundemuseum Potsdam (https://www.naturkundemuseum-potsdam.de/de), wurde 1770 von Unger für die Landstände errichtet (Routen-Nr. 50). Es gehört zu den baukünstlerisch wertvollen Gebäuden der Innenstadt, da seine ruhige Pilastergliederung bereits auf den späteren klassizistischen Baustil verweist. Das Haus hat einen nach historischem Vorbild gestalteten Vorgarten (https://www.potsdam.de/de/content/der-breiten-strasse) (pdf).

Der Obelisk: Zwei Obelisken begrenzten ursprünglich die Breite Straße nach Westen (Routen-Nr. 51). Einer davon wurde 1981 hier in der Nähe des ursprünglichen Standortes wieder aufgestellt. (https://www.potsdam.de/de/content/der-breiten-strasse). Der zweite Obelisk steht jetzt an der Schopenhauerstraße in der verlängerten Hauptachse des Parkes Sanssouci (Routen-Nr. 73).

Kasernen für Beweibte (hier Lindenstraße 28/29, Routen-Nr. 52) wurden in Potsdam als barocke Bürgerhäuser errichtet und waren in der ganzen Innenstadt verteilt. Kaserniert untergebracht waren hier verheiratete Soldaten und Unteroffiziere einschließlich ihrer Familien (pdf).

Dortustraße: Namengebend ist Max Dortu; früher hieß sie Waisenstraße nach dem angrenzenden Großen Militärwaisenhaus (pdf).

Die Grundschule Max Dortu ist die Grundschule für Potsdams Mitte (Routen-Nr. 56).

Der Stadtkanal wurde 1673 angelegt zwischen der Havel im Osten und der Havel im Süden (Routen-Nr. 55, minimales Gefälle). Er sollte Potsdams Stadtkern von Wasser entlasten, ihn schmücken und dem Fischhandel dienen. In den 1960er Jahren zugeschüttet, sind seit 1999 zwei Abschnitte rekonstruiert worden: Der längere Abschnitt hier in der Yorkstraße (Routen-Nr. 55, 22), der kürzere Abschnitt am Kellertor (Routen-Nr. xx, demnächst Abschnitt 7.4.12) https://www.potsdam.de/de/stadtkanal (Potsdam).

-

- Der Stadtkanal an der Breiten Brücke

-

- Das Große Waisenhaus, auch Militärwaisenhaus

-

- Die Hiller-Brandtschen Häuser

-

- Das Predigerwitwenhaus

-

- Büste des Großen Kurfürsten

-

- Das Naturkundemuseum Potsdam

-

- Trappen, die größten flugfähigen Vögel Deutschlands

-

- Der Obelisk in der Breiten Straße

-

- Der Westflügel des Großen Waisenhauses

-

- Der Westflügel des Großen Waisenhauses

-

- Die Caritas

-

- Die Voltaire-Gesamtschule

-

- Die Kaserne für Beweibte, Lindenstraße 28/29

-

- Landesrechnungshof und Bundesrechnungshof

-

- Rekonstruierter Stadtkanal.

-

- Die Grundschule Max Dortu

7.6. Seen-Route Nord: Von der Station 3 zur Station 4

7.6.1 Genereller Weg

Die hier vorgeschlagene Route führt vom Schäferberg über Königstraße – Schloss Glienicke – Klein-Glienicke – Teltowkanal – Park Babelsberg – Humboldtbrücke – Nuthepark – Hauptbahnhof – Leipziger Dreieck – Brauhausberg zum Telegraphenberg. Die Strecke ist in Teilrouten gegliedert und reich bebildert.

-

Von der Station 3 Berlin-Wannsee zur Station 4 Potsdam (Routenvorschlag: MM, Graphik: AH, © GeoBasis-DE/LBG 20_, GB – D 23/10, Datengrundlage: DTK 50 (2002), Dank an die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (www.geobasis-bb.de) für die freundliche Unterstützung.

Druckfähige Auflösung (2000x1504), 2,96 MB

7.6.2 Vom Schäferberg zur Parkbrücke

(1) Von der Station Nr. 3 auf dem Schäferberg über die Königstraße (B1) bergab zum Schloß Glienicke: Gestaltung von Schloss und Park durch Schinkel und Lenné, nachdem Prinz Carl 1824 das Gelände von Fürst Hardenberg erworben hatte (Bilder).

(2) Fuß-Abstecher 1 in den Schloßpark Glienicke mit dem Kasino und der Großen und Kleinen Neugierde

(3) Gegenüber des Parktors (Greifentor) in die Mövenstraße einbiegen (Bild „Wegweiser“): hier genau verlief die Berliner Mauer von 1961 bis 1990

(4) Jagdschloß Glienicke hinter Bäumen und Mauern versteckt: hier, umittelbar an der Grenze unserer Bundeshauptstadt Berlin und der Landeshauptstadt Potsdam, verhandelten mehrfach deren Repräsentanten Klaus Wowereit und Matthias Platzeck.

(5) Fuß-Abstecher 2: von der Kapelle Klein-Glienicke zum Friedhof Klein Glienicke über die Wilhelm-Leuschner-Straße

(6) Direkt östlich des Friedhofs Klein-Glienicke verlief die Berliner Mauer (Bilder).

(7) Zurück auf die Waldmüllerstraße und nach Osten mit noch vier von ehemals zehn Schweizerhäusern (Bild)

(8) nach rechts in die Lankestraße und auf die Parkbrücke (quert den Teltowkanal): Blick nach Osten zum Griebnitzsee und auf den Berliner Forst in Wannsee, Blick nach Westen auf die Glienicker Lake (Bild).

-

- Wirtschaftshof des Schlosses Glienicke

-

- Die Löwenfontaine und das Schloss Glienicke

-

- Das Schloss Glienicke

-

- Wegweiser an der Königstraße in die Mövenstraße

-

- Kapelle Klein Glienicke

-

- Grab auf dem Friedhof

-

- Die Berliner Mauer 04/1990: links Berlin, rechts Potsdam

-

- Die Mauer zum Böttcherberg wird perforiert

-

- Das Jagdschloss Glienicke

-

- Der ehemalige Konsum in der Waldmüllerstraße

-

- Neubau eines Schweizerhauses in der Louis-Nathan-Allee

-

- Blick von der Parkbrücke nach Westen über den Teltowkanal

7.6.3 Auf dem Großen Umfahrweg entlang der Havel (Variante 1 per Rad und Fuß)

(1) Von der Parkbrücke nach rechts auf den Großen Umfahrweg (Uferweg), (2) Das Maschinenhaus, (3) Blick auf das Jagdschloss Glienicke, (4) Blick auf die Glienicker Brücke, (5) Blick über die Glienicker Lake mit der Fontaine, (6) Das Kleine Schloss

(7) Blicke auf das Matrosenhaus und die Gerichtslaube, (8) Blick auf den Flatowturm: Ein Fußabstecher zum Turm mit seinem grandiosen Panoramablick und tollen Ausstellungstücken auf mehreren Etagen ist, sofern geöffnet, Pflicht (Panoramabilder im Abschnitt 7.6.5)! (9) Blicke auf die Berliner Vorstadt und die Schiffbauergasse, (10) Blicke auf das Kutscherhaus, das Hofgärtnerhaus und das Strandbad Babelsberg, (11) Das Havelhaus und Abschied aus dem größten UNESCO-Weltwerbe Deutschlands.

-

- Maschinenhaus im Park

-

- Das Jagdschloss Glienicke in Berlin

-

- Blick von Potsdam nach Berlin über die Glienicker Lake

-

- Die Fontäne an der Babelsberger Enge

-

- Hügelkuppen als gartenkünstlerisches Kabinettstück

-

- Information

-

- Demoliertes Kunstwerk Anfang der 1990er Jahre

-

- Das Glienicker Horn in der Berliner Vorstadt

-

- Die Gaststätte im Kleinen Schloß hat am Wochenende geöffnet

-

- Die Berliner Gerichtslaube entstand im 13. Jh

-

- Das Matrosenhaus im Februar 2012

-

- Der Flatowturm im Februar 2015

-

- Die nördliche Schiffbauergasse

-

- Das Kutscherhaus (l) und das Hofgärtnerhaus

-

- Im Freibad Babelsberg (Foto: MM 02/2015)

-

- Das neue Hans-Otto-Theater

7.6.4 Durch den Park Babelsberg (Variante 2 zu Fuß)

7.6.4.1 Kleinglienicke – Schloss Babelsberg mit Pleasureground

(1) Von Klein Glienicke kommend nach der Parkbrücke den Fußweg halbrechts und steil aufwärts, (2) ehemalige Schlosszufahrt wellig, breiter als bisheriger Fußweg, (3) Blicke auf Jagdschloss Glienicke und Maschinenhaus, (4) Schloss Babelsberg, (5) Blick auf die Glienicker Brücke über die Glienicker Lake und die Fontaine an der Babelsberger Enge, (6) Pleasureground mit Pückler Muskau-Denkmal, Goldenem Rosengarten, Gotischer Fontäne

-

- Das Maschinenhaus an der Glienicker Lake

-

- Das Maschinenhaus an der Glienicker Lake

-

- Das Jagdschloss Glienicke

-

- Karl Friedrich Schinkel und Ludwig Persius

-

- Hermann Fürst von Pückler-Muskau und Peter Josef Lenné

-

- Das Babelsberger Schloss im Sommer

-

- Das Babelsberger Schloss im Herbst

-

- Das angestrahlte Babelsberger Schloss

-

- Schlossblick 2010

-

- Blick auf die Fontäne

-

- Blick in den Pleasureground

-

- Das Denkmal für Hermann von Pückler-Muskau

-

- Der Goldene Rosengarten im Juni

-

- Die Gotische Fontäne im Februar

-

- Die Gotische Fontäne im Juni

-

- Die Gotische Fontäne im Oktober

7.6.4.2 Pleasureground – Flatowturm – Havelhaus

(7) Im Pleasureground von der Gotischen Fontäne nach Westen parallel zur Havel 120 m bis zur Kreuzung von 5 Wegen, (8) den linken Weg parallel zur Havel 100 m, (9) an Wegegabelung links 100 m, (10) Blick nach halbrechts auf den eingerüsteten Marstall, (11) Fahrweg moderat aufwärts 100 m, (12) nach rechts 200 m zur Gerichtslaube auf der Lennéhöhe: Blicke Berliner Vorstadt und Potsdamer Mitte, (13) 400 m zum Flatowturm mit Blick auf das Matrosenhaus, (14) Flatowturm mit Blicken vom Vorgelände auf Babelsberg, den Telegraphenberg, den Brauhausberg, die Potsdamer Mitte, (15) Besteigung des Flatowtums zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober Sa. + So. 10–17 Uhr, historische Dokumente (siehe Abschnitt 7.6.5), (16) rechts des Aussichtspunkts auf Potsdam Weg zum Tiefen See (Havel), (17) Großer Umfahrweg mit Blicken auf das Kutscherhaus, das Hofgärtnerhaus, das Strandbad Babelsberg, (18) Das Havelhaus: Abschied vom größten UNESCO-Welterbe Deutschlands.

-

- Blick zum Pfingstberg mit dem doppeltürmigen Belvedere

-

- Sichtachse vom Hochufer

-

- Sichtachse vom Hochufer

-

- Sichtachse vom Hochufer

-

- Berliner Gerichtslaube

-

- Historie der Berliner Gerichtslaube

-

- Sichtachsengabelung

-

- Der Flatowturm von NE

-

- Der Flatowturm von ESE

-

- Der Eschenheimer Turm

-

- Die Generalseiche

-

- Das Kutscherhaus (l) und das Hofgärtnerhaus 02/2015)

-

- Großer Umfahrweg nahe des südwestlichen Parkrandes

-

- Das traditionelle Strandbad Babelsberg

-

- Umverlagerung des Strandbades Babelsberg 2023/24

-

- Das Havelhaus gesehen von SW

7.6.5 Panaoramablick vom Flatowturm

Der Flatowturm bietet einen großartigen Panoramablick: Die Bilder der Galerie sind im Uhrzeigersinn geordnet mit Ausnahme von Bild 4.

-

Regenbogen am 2. Oktober 2016 bei gleißendem Sonnenschein und strömendem Regen: Der seltene doppelte Regenbogen verbindet die Berliner Vorstadt mit dem Park Babelbsberg über den Tiefen See hinweg, durch den die Havel auf den Betrachter zu fließt (Foto: Hans-Ulrich Schulz).

Druckfähige Auflösung (1500x1125), 973 kB

Angeregt durch den Regenbogen wurde das geistliche Wort von Generalsuperintendent a.D. Hans-Ulrich Schulz (pdf)

7.6.6 Von der Humboldtbrücke zur Langen Brücke

Über die Humboldtbrücke und die Lange Brücke rollt in Potsdam der Hauptverkehr.

(21) Blick auf die Humboldtbrücke und die Feuerwache; fakultativer Blick von der Brücke

(22) Der Nuthepark mit der Nuthebrücke

(23) Blicke auf die Seniorenresidenz Heiliger Geist und die Havel: Anstelle der im 2. Weltkrieg teilzerstörten und 1960/74 abgebrochenen Heiligengeistkirche steht heute die Seniorenresidenz Heiliger Geist.

(24) Blicke auf die Freundschaftsinsel und den Alten Markt: Jenseits der Neuen Fahrt liegt die Freundschaftsinsel, die einen Besuch sehr lohnt wegen ihrer wunderbaren Komposition und guten Pflege.

(25) Blicke von der Langen Brücke auf das Stadtschloss und den Lustgarten.

-

- Die soeben für 30 Mill. € sanierte Humboldtbrücke

-

- Die neue Feuerwache

-

- Die Neue Fahrt und links die Mündung der Nuthe in die Havel

-

- Die Nuthebrücke von N

-

- Die Mündung der Nuthe in die Havel und die Seniorenresidenz

-

- Blick Richtung Alter Markt vom Europaradweg Nr. 1 (R1)

-

- Die Nikolaikirche, das Alte Rathaus und Kräne für das neue Stadtschloss

-

- Kräne am Stadtschloss 07/2011

-

Nächtlicher Blick von der Humboldtbrücke über die Havel nach SW: Von links: (1) Licht auf der Spitze des Mastes auf dem Brauhausberg, (2) Kreml (Silhouette, (3) Seniorenresidenz Heiliger Geist, (4) Große Fischerstraße und Schiffsliegeplätze von dort bis zur Türkstraße, (5) zwischen dem linken und dem mittleren Hochhaus die oberste Etage des Klinikums "Ernst von Bergmann": leicht überragt vom Atlas auf den Alten Rathaus und dem südlichen und östlichen Seitenturm der Nikolaikirche (Foto Florian Ott 03/2015).

Druckfähige Auflösung (1500x811), 810 kB

7.6.7 Vom Hauptbahnhof zum Telegraphenberg

(26) Blick von der Langen Brücke auf den Brauhausberg mit dem Kreml (www.potsdam.de/cms/beitrag/10020922/287369). 1899–1902 erbaut war der Kreml bis 1919 Königlich Preußische Kriegsschule, danach Reichsarchiv, von 1949 bis 1990 Sitz der SED-Leitung des Landes Brandenburg bzw. des Bezirkes Potsdam und von 1991 bis 2013 Sitz des Landtags von Brandenburg. Dem Kreml vorgelagert ist die Schwimmhalle am Brauhausberg, deren Tage gezählt sind, denn Richtung Leipziger Dreieck wird seit 2014 das Potsdamer Freizeitbad gebaut, das im Juni 2017 öffnet (Bild).

(27) Das Potsdam-Center (PC) war und ist stark umstritten, weil es ein Fremdkörper im Stadtgefüge ist und bleiben wird (initiiert von der HypoVereinsbank München).

(28) Am Potsdam-Center bilden der Hauptbahnhof und das Leipziger Dreieck den zentralen Verkehrsknoten von Potsdam.

(29) Das Leipziger Dreieck soll ab 2016 umgebaut werden.

(30) Die Schwimmhalle, das Freizeitbad und die ehemalige Brauerei prägen den Fuß des Brauhausbergs (Bilder).

(31) Den Brauhausberg hinaufgehen bzw. -fahren auf der Albert-Einstein-Straße.

(32) Ein Kletterpark (Bild) befindet sich direkt vor dem Wissenschaftspark Albert Einstein (1874 ff) mit der Telegraphenstation Nr. 4 (1832–1850).

-

- Busblick

-

- Der Brauhausberg noch ohne Schwimmhalle

-

- Der Brauhausberg mit Schwimmhalle und der Kreml mit „Bonbon“

-

- Die Baugrube für das neue Freizeitbad am Brauhausberg

-

- Die Brauerei in der Luckenwalder Straße 1975

-

- Umbau der ehemaligen Brauerei

-

- Wegweiser zum Telegraphenberg

-

- Der Kletterpark auf dem Brauhausberg

-

- Die originalen Tore des Wissenschaftsparks

-

- Die klügste Nacht des Jahres

-

- Wegweiser Station 4

-

- Plan des Wissenschaftsparks

7.6.8. Weiterführende Informationen zur Route im Internet

Schloss Glienicke:

http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-glienicke/,

http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Glienicke

Jagdschloss Glienicke:

http://de.wikipedia.org/wiki/Jagdschloss_Glienicke

http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.5723.de/BroschuereGJG.pdf

Klein-Glienicke:

http://de.wikipedia.org/wiki/Klein_Glienicke

Park Babelsberg:

http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/park-babelsberg/, http://de.wikipedia.org/wiki/Park_Babelsberg

Flatowturm im Park Babelsberg:

http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/flatowturm/

Freundschaftsinsel:

http://www.freundschaftsinsel-potsdam.de/index.php/freundschaftsinsel

Potsdamer Stadtschloss:

http://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Stadtschloss

Telegraphenberg Potsdam:

http://gfzpublic.gfz-Potsdam.de/pubman/item/escidoc:56137:9/component/escidoc:104037/Bergbroschuere_2013_web.pdf

7.7. Seen-Route Süd: Von der Station 4 zur Station 5

Generell ist die Seen-Route Süd, wie die Seen-Route Nord (Abschnitt 7.6), ungewöhnlich reizvoll und vielfältig. Für Radler und Wanderer bietet sie zahlreiche Facetten deutscher Geschichte, 200 Jahre Baukunst, eine großartige Eiszeitlandschaft und einen harmonischen Übergang aus dem städtischen in den ländlichen Raum mit einer ungewöhnlichen Dichte von Denkmälern, Museen und Gaststätten (siehe Karte).

Der Telegraphenradweg (TRW) von der Station 4 zur Station 5 ist dreigeteilt: (1) Zunächst geht es vom Potsdamer Telegraphenberg zum Kopf der Langen Brücke (Ausgang der Bahnhofspassagen zur Stadt). Von dort führt der TRW gleich dem Europa-Radweg Nr. 1 (R1) zur Moschee via Lange Brücke und Breite Straße. (2) Ab der Moschee verläuft er wie der R1 an der Havel abwärts bis kurz vor Caputh und weiter nach Baumgartenbrück. Dort trennen sich R1 und TRW von der Havel und führen Richtung SSE bis Petzow. (3) In Petzow verläßt der TRW den R1 und führt über den Panoramaweg Werderobst bis zur Station 5.

Per Rad 2 bis 4 Stunden, zu Fuß 4 bis 8 Stunden mit Stopps in der Landschaft und an Bau- und Kunstwerken. Rückfahrt per Rad dieselbe Strecke oder via Bahnhof Werder mit dem RE1 zum Hbf Potsdam. Rückfahrt nach Wanderung per Bus von Glindow (B1) bis Potsdam Hbf.

Die Havel erreicht in Caputh ihren südlichsten Punkt. Dort, im nördlichen Schwielowsee, wendet sich der Fluss scharfwinklig nach NW in Richtung Brandenburg a. d. Havel.

-

Von der Station 4 Potsdam zur Station 5 Glindow. Routenvorschlag: MM; Graphik: AH, © GeoBasis-DE/LBG 20_, GB – D 23/10, Datengrundlage: DTK 50 (2002), Dank an die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (www.geobasis-bb.de) für die freundliche Unterstützung; Luftlinie: 12,2 km (P. SUKKAU 21.08.2009)

Druckfähige Auflösung (2000x1288), 2,96 MB

Die Strecke gliedert sich in die Teilstrecken 7.7.1 bis 7.7.11.

Die Strecke 7.7.12 für Autofahrer führt im Wesentlichen über die B1.

7.7.1 Telegraphenberg – Lange Brücke

Route: (1) Pforte des Wissenschaftsparks, (2) Albert-Einstein-Straße abwärts, (3) Heinrich-Mann-Allee, (4) Leipziger Dreieck, (5) Kopf der Langen Brücke

Höhen über NHN: Der Telegraphenberg hat am Eingang zum Wissenschaftspark Albert Einstein ein Höhe von 72 m NHN; der Normalpegel der Havel an der Langen Brücke ist 28,4 m NHN.

Weitere Erläuterungen: siehe in spe Abschnitt 7.1.3. (Brauhausberg, Kreml, Potsdam-Center, Speicherstadt); der Einstelltermin ins Internet ist offen.

-

- Der Eingang zum Wissenschaftspark Albert Einstein

-

- Der Kletterpark an der Albert-Einstein-Straße

-

- Die ehemalige Brauerei 1975

-

- Neue Wohnanlage in alter Brauerei

-

- Das Minsk. Kunsthaus in Potsdam

-

- Der Kreml 2015, Kriegsschule unter W II.

-

- Das blu – Sport- und Freizeitbad am Brauhausberg (l)

-

- Das Hotel „the niu“

-

- Potsdam-Center – Bahnhofspassagen Westausgang (l)

-

- Der Südeingang des Potsdamer Hauptbahnhofs

-

- Die Bahnstrecke Potsdam – Magdeburg

-

- Die Lange Brücke im Juli 2011

-

- Lustgartenblick von der Langen Brücke 2007

-

- Blick von der Langen Brücke 2023

-

- Die Neue Fahrt nach NO

-

- Die Freundschaftsinsel von der Langen Brücke

Kreml (pdf), https://www.landtag.brandenburg.de/de/geschichte_des_ehemaligen_landtagsgebaeudes_auf_dem_brauhausberg/7672

7.7.2 Lange Brücke – Garnisonkirche

Route: (1) Lange Brücke und Freundschaftsinsel, (2) Stadtschloss, (3) Breite Straße (bis Garnisonkirche)

Ab dem Fuß der Langen Brücke führt die Route durch den ältesten Teil von Potsdam, der bis 1722 entstand während der Regierungszeiten von (1) Kurfürst Friedrich Wilhelm (Großer Kurfürst), (2) Kurfürst Friedrich III./König Friedrich I., und König Friedrich Wilhelm I. (Soldatenkönig) (siehe Großbild)

- Potsdams Stadterweiterungen zwischen 1660 und 1753: Die Stadt entwickelte sich besonders rasch unter dem Soldatenkönig FW I., der sie 1721 zur Garnisonstadt machte (Karte: MIELKE 1998: 356, farbige Ergänzungen: M. MENNING 02/2017, Graphik: A. HENDRICH 04/2017).

Druckfähige Auflösung (1500x1181), 1,75 MB

-

- Von der Freundschaftsinsel auf die Innenstadt

-

- Die Alte Fahrt nach NE

-

- Der Pegel Lange Brücke

-

- Das Hotel Mercure am Lustgarten

-

- Das neue Stadtschloß wurde 2013 fertiggestellt

-

- Der Plenarsaal des Stadtschlosses

-

- Blick vom Potsdamer Hafen auf das Stadtschloß

-

- Der Marstall mit dem Filmmuseum

-

- Die beiden Schinkel-Häuser

-

- Studentenwohnheim (l.) und IHK (r.)

-

- Das Portal des Langen Stalls

-

- Der Turm der Garnisonkirche im Sommer 2023

Stadtkanal (pdf)

7.7.3.Militärwaisenhaus – Moschee

Route: (1) Breite Straße zwischen Militärwaisenhaus und Moschee, (1.1) an der Einmündung der Schopenhauer Straße bitte die Breite Straße queren und (1.2) den sehr breiten linken Fahrradweg bis zur Moschee nehmen, der in beiden Richtungen genutzt werden darf und soll.

-

- Die Breite Straße nach Westen

-

- Die Hillerbrandtschen Häuser

-

- Westfront des Militärwaisenhaus

-

- Die Caritas auf dem Monopteros

-

- Obelisk mit fiktiven Hyroglyphen

-

- Sonnenkollektoren am Haus Breite Straße

-

- Die Gaststätte Seerose

-

- Das Markt-Center

-

- Ein farbenfrohes Langhaus von 1980/81

-

- Radweg in beide Richtungen vom Hochhaus bis zur Moschee

-

- Die Radroute R1 biegt ab

-

- Die Moschee

Hoch- und Langhäuser: In der westlichen Breiten Straße wirken die Hoch- und Langhäuser um die Neustädter Havelbucht herum angenehm mit ihren frischen, z.T. leuchtenden Farben, obwohl sie die älteren Gebäude deutlich überragen. Ins Auge fallen zudem die beiden langen vertikalen Sonnenkollektoren am Hochhaus Breite Straße Ecke Schopenhauerstraße.

Markt-Center: Das Markt-Center steht im zugeschütteten Teil der ehemals größeren Neustädter Havelbucht. Hier ist der ideale Ort zum Fassen von Proviant für den Weg nach Glindow oder für einen Kaffee oder eine Erfrischung. Von Imbissen in der oberen Etage gab es früher einen wunderbaren Blick auf die Neustädter Havelbucht.

Blumenschmuck: Zum europäischen Städtewettbewerb Entente Florale 2005 „unsere Stadt blüht auf“ wurden in Potsdam von öffentlicher und privater Hand viele neue Blumenbeete angelegt, die jetzt liebevoll gepflegt werden, so auch am Markt-Center. Potsdam gewann eine Goldmedaille: Auch unsere Präsentation für das GFZ auf dem Telegraphenberg leistete dazu einen Beitrag.

Moschee (https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/dampfmaschinenhaus-moschee/): 1841–1843 nach Plänen von Ludwig Persius (1803–1845) erbaut als Pumpstation für die Fontänen des ca. 300 m weiter nördlich beginnenden Parks Sanssouci (Luftlinie): Ihr Herz ist eine Zweizylinder-Dampfmaschine aus dem Jahre 1842 der Borsig Werke in Berlin, die voll funktionstüchtig und eine der ältesten überhaupt ist. Die Bundesingenieurkammer verlieh dem „Dampfmaschinenhaus“ 2017 den Titel „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“, 175 Jahre nach seiner Einweihung im Oktober 1842. Zugänglich nur bei Sonderöffnungen.

Seerose Die blütenförmige Gaststätte „Seerose“ wurde 1983 von Ulrich Müther nach Vorbildern in Paris und Baku gebaut (www.seerose-potsdam.de/, Tel. 03 31 – 2 01 47 08)

7.7.4. Moschee – Havelbucht – Kiewitt – Schafgraben (R1)

Die Havelbucht ist ein Kleinod an der Nahtstelle zwischen der Innenstadt und der Brandenburger Vorstadt.

-

- Voltair und Lessing an der Neustädter Havelbucht

-

- Die Havelbucht von SW

-

- Die Neustädter Havelbucht von SW

-

- Die Neustädter Havelbucht von Süden

-

- Kiewitt-Hochhäuser Havel-abwärts

-

- Im Wellenspiegel der Havel

-

- Die Fähre Kiewitt – Hermannswerder I

-

- Die Fähre Kiewitt – Hermannswerder II

-

Platane mit prächtiger Krone

Platane mit prächtiger Krone

-

- Bogen der Wasserskulptur „Wasserharfe“

-

- Wegweiser auf dem Kiewitt

Entlang dieses Routenabschnittes gib es mehrere schöne Spielplätze und einen Indoorspielplatz, die den Spaziergang für Eltern und Großeltern mit Kindern oder Enkelkindern sehr attraktiv machen.

-

- Der große Spielplatz am Langhaus 2013

-

- Der große Spielplatz am Langhaus 2022

-

- Sport- und Spielplatz an der Havelbucht I

-

- Sport- und Spielplatz an der Havelbucht II

-

- Sport- und Spielplatz an der Havelbucht III

-

- Spielplatz auf dem Kiewitt

-

- Spielplatz mit Fisch

-

- Hexagonalschaukel auf dem Kiewitt

-

- Kinderparadies Dino Dschungel

7.7.10 Glindow Route a

Route: Panoramaweg Werderobst (= Telegraphenradweg) bis zur Station 5: (1) Alpenstraße bis Glindower Kreisverkehr, (2) nach rechts 50 m, (3) nach links Ziemensstraße (450 m), (4) nach rechts Glindower Mühlenstraße (900 m), (5) nach links Bliesendorfer Straße (400 m), (6) nach rechts Blumenstraße (200 m), (7) nach links Kreuzstraße: abwärts durch Obstplantagen (750 m, Sicht auf den Telegraphen Nr. 5), (8) Querung der Plötziner Straße und scharfer Linksbogen, (9) namenloser Weg 450 m aufwärts, z. T. steil, bis zum Telegraphen Nr. 5.

Großartiger Panoramablick von der Station 5!